Le quatrième numéro de la Revue d’Histoire liégeoise vient de paraître. Lancée il y a 4 ans, cette revue a une vocation historique et traite du pays de Liège au sens large.

Ce numéro, disponible aux Archives de l'État à Liège, contient les 6 articles suivants :

Ce numéro, disponible aux Archives de l'État à Liège, contient les 6 articles suivants :

Pour saluer Franz Bierlaire (Vincent GENIN)

Franz Bierlaire décédé le 12 novembre 2023 fut pendant plus de quarante ans étudiant, chercheur, assistant, chargé de cours, professeur associé et enfin professeur et professeur émérite à l’Université de Liège. Il était surtout reconnu pour son incomparable maîtrise de l’œuvre et de la vie d’Érasme de Rotterdam et comme grand historien du livre et fin connaisseur des questions d’éducation et de pédagogie.

Le reliquaire portatif d’Andenne : enquête sur le parcours de reliques romaines à Andenne, passées par Nivelles (VIIe-VIIIe siècles) (Guillaume WYMMERSCH)

Le reliquaire portatif découvert à Andenne en 1909 a fait l’objet de nombreuses études, dont les plus récentes le datent de la première moitié du VIIIe siècle. À ce jour, on compte une dizaine de reliquaires portatifs en Europe pour cette époque. L’exemplaire andennais ressort de cette série, grâce à la conservation de ses reliques et de leurs authentiques, dont neuf étaient encore lisibles et étaient, dans leur majorité, attribuables à des saints romains. La présente enquête est nourrie par la relecture de trois sources écrites quasi contemporaines et, jusqu’ici, quelque peu délaissées : une lettre du pape Martin Ier à l’évêque Amand de Maastricht (envoyée vers 649-650), la Vita prima Gertrudis (ca 670) et les Virtutes Gertrudis (ca 700). Le croisement de ces trois sources fait émerger un schéma cohérent quant au trajet des reliques contenues dans le coffret andennais. L’essentiel de ces précieux ossements romains aurait été envoyé par le pape suite aux demandes d’Amand et/ou de Gertrude, fille de Pépin Ier et Itte et abbesse de Nivelles, vers le milieu du VIIe siècle, c’est-à-dire peu après la fondation de l’abbaye vers 648-649 ; l’abbesse Agnès de Nivelles en fit ensuite don à l’abbaye d’Andenne, fondée vers 692 par Begge, sœur de Gertrude. Ainsi, si le reliquaire est à dater de la première moitié du VIIIe siècle, son contenu fut réuni, semble-t-il, un peu plus tôt, dans la seconde moitié du VIIe siècle, dans le contexte originel des abbayes pippinides de Nivelles et d’Andenne.

Collaboration ou concurrence ? Le don entre chanoines et jésuites à Liège (XVIe-XVIIe siècles) (Emile THONAR)

Les rapports entre le clergé séculier liégeois et son homologue régulier ont longtemps été présentés comme essentiellement conflictuels. Le présent article s’attache à interroger le prétendu antagonisme de ces deux corps en se concentrant spécifiquement sur les liens entre le collège des jésuites wallons de Liège et les chanoines de la cathédrale et des collégiales de la ville. Ces deux groupes constituent des exemples de choix, dans la mesure où ils ont chacun profondément marqué la société liégeoise par leur activité. Leurs relations sont ici étudiées à travers le prisme des donations d’argent et de livres, dont l’analyse est rendue possible par l’existence de sources de natures diverses : des registres de donations et de rentes, mais également des sources testamentaires et des ex-dono inscrits sur des livres imprimés. L’étude fine de ces donations fait appel au cadre théorique offert par la sociologie historique du don, qui suppose de prendre en compte le sens donné par les agents historiques à leurs actions. Ainsi est restituée toute la profondeur de cette pratique du don comme créateur de lien social. Cette contribution démontre in fine la complexité et les nuances des rapports entre jésuites et chanoines, loin de l’image de rivaux qui a pu leur être assignée.

Émile Banning (1836-1898), de Liège à la conception de la politique étrangère belge (Vincent GENIN)

Émile Banning (1836-1898) a parfois été qualifié de « conscience » de la Belgique du XIXe siècle. Il est aujourd’hui bien oublié. Haut-fonctionnaire, homme de dossiers, esprit extrêmement avisé, subtil, Liégeois de naissance venu à Bruxelles pour y gravir les échelons de la carrière, il fut pendant plus de trente ans l’archiviste du Ministère des Affaires étrangères. Mais, bien plus que cela, un conseiller écouté des gouvernements et du Palais royal en ce qui concerne la politique étrangère, des crises internationales aux affaires congolaises. Il s’agira dans cette contribution, et à partir de quelques documents inédits, et parfois postérieurs à sa mort, d’interroger la part de « Liégeois » et de « Patriote national » qu’il y avait en lui et, surtout, de sonder la manière dont il a sensibilisé à la politique étrangère les milieux gouvernementaux d’un pays neutre tenté par le repli sur lui-même et ses affaires intérieures.

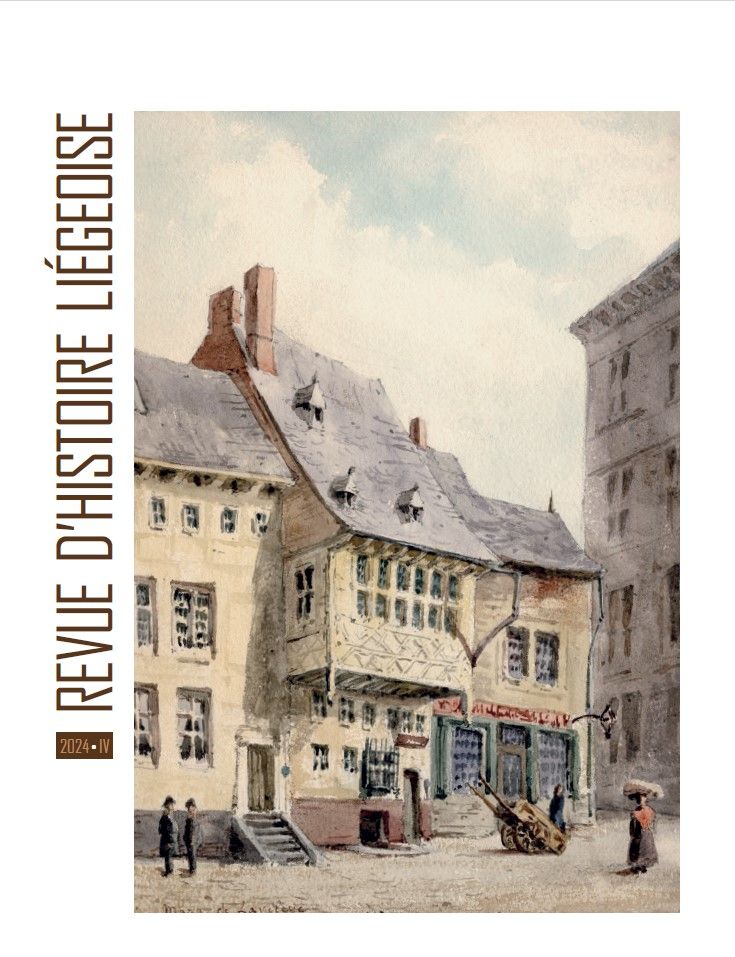

Marguerite de Laveleye (1859-1942), « opiniâtrement humanitaire » (Michel DUMOULIN)

Marguerite de Laveleye (1859-1942) est certes la fille de l’un des plus célèbres intellectuels de son temps. Mais contrairement à certains propos à l’emporte-pièce tenus à son sujet, elle n’est évidemment pas que la fille de son père, « originale et un peu excentrique ». Protestante, polyglotte, excellente musicienne, sportive aguerrie, restée célibataire, elle appartient à la très bonne bourgeoisie libérale liégeoise. Loin d’être seulement une aquarelliste de talent, elle a, dans la foulée de son père ainsi que de sa mère, mené, le plus souvent de front, plusieurs combats à finalité sociale dont le dénominateur commun est la place qu’y occupent et le rôle qu’y jouent des femmes soucieuses de lutter contre la guerre, l’alcoolisme ou encore les dangers, à commencer par celui du proxénétisme, auxquels sont exposées les jeunes filles sans formation, issues des milieux populaires. L’étude, réalisée sur la base de nombreuses sources inédites conservées en Belgique et à l’étranger, entend contribuer, malgré les lacunes qui subsistent, à démontrer l’intérêt qu’il peut y avoir à enquêter sur une de ces femmes dont il n’est pas seulement question dans la rubrique mondaine des journaux de leur temps.

In memoriam Jean Hoyoux (1915-2006) (Franz BIERLAIRE †)

Notice biographique de l’historien Jean Hoyoux (1915-2006), qui consacra ses travaux à l’histoire de l’humanisme et à l’histoire de Liège et de sa région.

La Revue en pratique

La Revue d’Histoire liégeoise est une revue scientifique illustrée dédiée à l’Histoire du pays de Liège du Moyen Âge au XXe siècle. Elle comprend des articles originaux, un recensement des mémoires récents et un agenda scientifique. Un numéro paraît chaque année. La RHLg est éditée par le Centre liégeois de documentation archivistique (asbl CELIDA) avec le concours des Archives de l’État.

La Revue d’Histoire liégeoise est en vente au prix de 20,00 € aux Archives de l'État à Liège ou via celida@arch.be (+ 7,00 € de frais d'envoi). Les n°2 et n°3 sont, par ailleurs, encore disponibles.

Vous souhaitez soumettre un texte à la rédaction ? Contactez Laetizia Puccio et Bernard Wilkin.